パンからビールを作る

先日、テレビで廃棄されるパンの耳でビールを作る映像が放送されました。

パン職人曰く、パン作りの本のはじめに昔はパンからビールを作ったと書いてあったとのこと。

早速古代エジプトに時間旅行しました。

ピラミッドの作成のころは、労働者にパンが支給され、労働者は食べ残しのパンを水につけて数日放置して、ビールにして飲んだとされています。

これを考案した人は一躍、時の人となったのではないでしょうか?

それともこっそり仲間内で情報を伝達したのでしょうか?

ビール酵母で、またパンがやけたのでしょうか?面白いですね。

水で練った小麦粉にイースト菌【酵母】を加え、しばらく放置すると、イースト菌がアルコール発酵を起こし、ブドウ糖を分解してアルコール(エタノール)と二酸化炭素になり、二酸化炭素が泡となってパンを膨らませます。

現代のパンはしっかり高温で加熱するので、酵母菌は死んでしまいます。

幸い、古代エジプトではパンが生焼けだったためイースト菌が生き残っていました。そのため、パンを水に浸したら、イースト菌はアルコール発酵を再開してビール(ホップ抜き)を作ったとされています。

テレビではまろやかな味がしていますねと出演者がいっていました。

パンからビールをよくぞ気がついたと感心しました。でも古代エジプトからいままで誰も気が付かなかったんですかね?いいことだらけですね。ゴミが少なくなり食べ物をすてなくていい。廃棄に伴う処理費用やエネルギーが無駄にならない。再生したものに付加価値を付けて経済を回すことができる。ウクライナの戦争による小麦の生産量が少なくなる今こそ、食料問題に朗報。

金沢のある業者はベーカリーから不要になったパンを仕入れビールを販売し売り上げの一部を生活困窮者などに食品を配るフードバンクや「子ども食堂」に寄付するそうです。社会にいい輪が広がりますね。世界中にこの輪が広がると素敵ですね。

以前、スーパーのインストアベーカリーでパンやさんの店員が大きな袋に入れたパンをバックヤードにもっていったのをみかけました。それを見て、パンが好きな人は決してパン屋さんの店員になったらだめとおもいました。毎日自分の好きなパンを捨てるのが仕事だったらさぞかし心が痛むのではないかしらといらぬことを思いました。パン職人ならなおさらですね。捨てる為に作るなんて、心が折れますね。

SDG‘Sとかうるさく言われている昨今では、パン屋さんもやはり抵抗があるのでしょうか?今ではパンやさんは大きな荷物を麻袋で覆い、中身がみえないようにしてバッグヤードに持って行っているのを見かけました。わたしには、それが売れ残りのパンだとしっているんですよ。この廃棄のコスト、いくら割引をしたところで元の値段はかなり高く設定されているんだなあと算数が得意でないけれど思いました。でも完全予約でない限り、やはり食品ロスはありうることですね。買う側からするといろいろの選択肢のなかで選ぶ楽しみがあるので品揃えも必要ですね。

そんな状況の中でこそ、パンからビールを作る試みは素晴らしいとおもいました。

一つだけ残念なことといえば、パンの耳があまり売られてないことです。学生のころ時々パンの耳を買ったことがあり、今もあればパンプリンにしたくなるのですが、あまり見かけないですね。商品にする手間より捨ててしまった方が面倒ではないのでしょうか?価格帯の上のものを売ろうとする試みなのでしょうか?まさか全てビールになっているのではないとおもいますが。

パンからビールを作ることによって、小麦が高騰する中ですが、もしかしてパンが安くなるかもとおもいましたが(ビールに付加価値をつければいいのでは?)そうは問屋が卸さないようですね。

世界の食料事情が少し解消されてアフリカとかの餓える人が減ればいいですね。かつて戦争の原因には食料不足もありましたので、平和に貢献できるかもですね。今は戦争のせいで食料不足が言われています。

依然、日本の食料自給率が低いのが気になります。戦争で生命線がたたれたらどうしようもないですね。やはり何といっても平和の毎日がありがたいです。

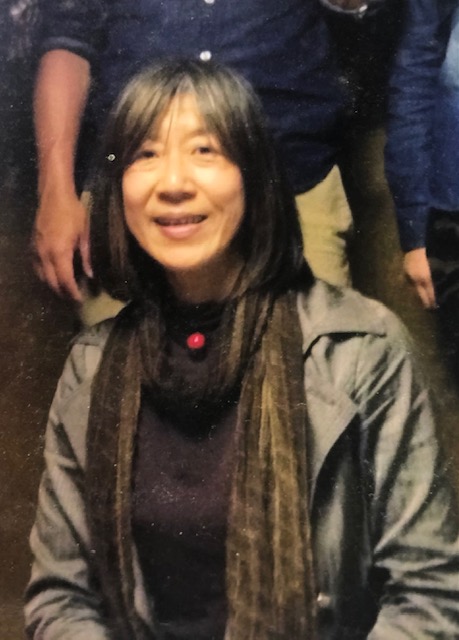

村松商事株式会社 女将の範子です。

村松商事株式会社

https://icitomo.site/hatanomuramatsu-stg.com/

よろしくお願いします。

昔は金沢一ハイカラだった尾張町生まれの尾張町そだちです。

三人姉妹の長女としてうまれ、家も会社も継ぐ宿命に。

自由がいいなあと他を羨ましがっても仕方ないので思い切り空想の世界をワープすること数十年。

家を継がないで高飛びして外国に行きたいと思い、フランス語を必死で学ぶも芽がでず、今日に至る。

少しだけ人助けができたかなとは思います。

国際交流のお手伝いをして皆が平和になりますようにと一貫して昔から思っていました。

きっかけは1964年の東京オリンピックです。

6歳くらいのころオリンピック行きの切符が商店街のくじであたり、母といくことになりました。

初めて行く東京で初めていろんな国の人を見て驚きました。

言葉が通じないけれど世界中の人とお友達になりたい気持ちでいっぱいでした。

言いたいことがいっぱいあるのに言葉がわからないもどかしさをとても強くかんじました。

そして、陸上の黒人の選手が最後に走っているのを観客皆が拍手で送ったのをはっきり覚えていました。

言葉や肌の色などの違いを超えて皆、心は同じだと感動しました。

このことを高校の英語のスピーチコンテストで発表しました。