桃といえば・・・

いよいよお待たせの桃の季節がやってきました。

雨が少ないせいか、おいしい桃が地元でもたべられるようになりました。

桃をほうばる時は、平和そのものですね。

私は、桃と聞いて、遙かな国に思いが翔びます。

本をよんでも食べ物のことばかり頭に残り、困ったものです。

微かな記憶ですが、マルコポーロの『東方見聞録』を読んだとき、ダマスクスあたりには熟したおいしい桃がたくさんとれるとかいてありました。

旅人にとってはさぞかし、甘露の味がしたことでしょう。

「ダマスクスの付近にはセイル山がある。ダマスクスには、市内にも市外にも、たくさんの井戸があるし、また、多くの美しい苑園があって、果実がどっさりなっている。

どこの国にも、これほどすばらしい苑園と果実の都は見られない・・・」

私の読んだのはこの訳ではなく、桃がはっきり出ていた記憶がします。

しかし、工芸の都市、ダマスクス(金沢も工芸の都市といってもよいでしょう。親近感があります。)は今では、戦争でめちゃくちゃになっていて、桃どころではありません。

かつては彫金の職人さんやいろいろな職人さんがいた、美しい街だったはずです。

自然の恵みを存分に享受し、人々は豊かに過ごしていたことでしょう。

でも、なんということを人間はしたのでしょう!戦争とはなんと愚かなことでしょう。

杳かな昔のお話でした。

マルコポーロで一言。

イタリヤ料理といえば、パスタやトマト料理を思い出す人が多いですが、パスタはマルコポーロが中国へ行ってからイタリアに持ち帰ったといわれています。

また、トマトはコロンブスがアメリカ大陸を発見してからヨーロッパに伝播したといわれています。

今思い出す、イタリヤ料理はごく最近のものですね。それに加えてイタリヤのマンマの味とか言ってイタリヤのお母さんはおいしいものを家庭ではよく作るイメージがありますが、ポンペイの遺跡を見る限り、台所は小さいです。豪邸でも台所はそんなに大きくないです。

なぜかとずっと思っていましたが、やっと謎がとけました。

古代ローマでは、「火元」とよばれるのが最大の蔑称でした。

暖かい料理はほとんどお惣菜屋さんから買ってきました。

キャンプにいくとわかりますが、薪をもやすのには時間がかかりますね。

あったかいスープがすぐに欲しければかってきたほうが早いのでしょうね。ということはスープの冷めないところに総菜屋さんがたくさんあったということでしょうね。

農業国なので、餅は餅屋で、農業に従事するのに最大限時間を使ったと高校の世界史のK先生のご意見もありました。

江戸時代も七輪で外でサンマやイワシを焼いていたそうですが、これも火事を防ぐためなんでしょうか?

外で料理したほうが、台所が汚れないからでしょうか?

煙がもうもうと家にこもらないからかもしれませんね。

ところで、こうしたお惣菜屋さんですが、ワインもだしたそうで、長いところは一晩中営業もしていたそうです。

テルモポリウムとよばれていました。

ギリシャ語語源で「暖かい食物を提供する場所」の意味。ギリシャにもあったんでしょうね。

貧しい人々が自炊の手段をもっていなくても暖かいものをたべることができました。

ワインはグラス入りではないですね。多分金属製のものですね。

定番の安いワインは1杯1アス。

ここからは紳士淑女の方はスリップして下さい。

2アスで娼婦をお供にできました。

「思いやりのあるメナンデルは2アス」居酒屋の落書きです。1アスは今の価値で100円ほど。びっくりですね。

ポンペイ展を3回企画の違うものをみましたが、本当はポンペイはもっと人間臭かった街ではなかったかしら?とおもいました。

まあまとめる方にしては文部省ご推薦におさまると間違いないですが。

話は元にもどりますが、数おおいテルモポリウムには日よけ幕はなかったのかしら?と思うことがあります。

夜の営業に日よけ幕?は必要ないですが、同じような店が軒を並べるなかで差別化する必要があると思います。

当時の材質は帆布でしょうね。染で地中海茜や藍で染めたと思います。エジプト綿が手に入ったのでしょうね。

そういえば、話は違うけど、映画「トロイ」ではブラッド・ピットが「神は勇者の見方する!」と叫ぶシーンが印象的でしたけど、染めは藍染ばかりでした。

時代考証が正しいならこのころ前13世紀ごろから藍染がなされていたようですね。染の原初は藍染からですかね。

現代の日よけ幕製作例はこちら。

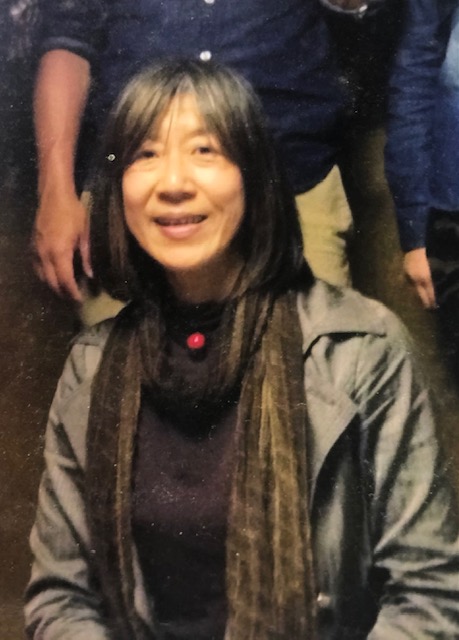

村松商事株式会社 女将の範子です。

村松商事株式会社

https://icitomo.site/hatanomuramatsu-stg.com/

よろしくお願いします。

昔は金沢一ハイカラだった尾張町生まれの尾張町そだちです。

三人姉妹の長女としてうまれ、家も会社も継ぐ宿命に。

自由がいいなあと他を羨ましがっても仕方ないので思い切り空想の世界をワープすること数十年。

家を継がないで高飛びして外国に行きたいと思い、フランス語を必死で学ぶも芽がでず、今日に至る。

少しだけ人助けができたかなとは思います。

国際交流のお手伝いをして皆が平和になりますようにと一貫して昔から思っていました。

きっかけは1964年の東京オリンピックです。

6歳くらいのころオリンピック行きの切符が商店街のくじであたり、母といくことになりました。

初めて行く東京で初めていろんな国の人を見て驚きました。

言葉が通じないけれど世界中の人とお友達になりたい気持ちでいっぱいでした。

言いたいことがいっぱいあるのに言葉がわからないもどかしさをとても強くかんじました。

そして、陸上の黒人の選手が最後に走っているのを観客皆が拍手で送ったのをはっきり覚えていました。

言葉や肌の色などの違いを超えて皆、心は同じだと感動しました。

このことを高校の英語のスピーチコンテストで発表しました。