時空を超えて、かぐや姫のほしいものがありました!

皆さん、竹取物語を大人になって読んだことありますか?

かぐや姫が右大臣の阿倍という公達に、唐土(もろこし)にある火ねずみの皮衣をおねがいする場面があります。

マルコ・ポーロの東方見聞録を読むと、時空を超えてこれが手に入ることがわかりました。

竹取物語は9c-10cに男性の知識人によってかかれました。

一方、東方見聞録は13cにマルコ・ポーロによってかかれました。

火ねずみの皮衣は東方見聞録にでてきました。

現代でいう、アスベスト、石綿のことなんです!これに気が付いた時は面白くてびっくりしました。燃やすと真っ白になりきれいになる布と出ています。

マルコ・ポーロは1271年-1295年に商人として東方見聞録のルートで旅をしました。この布を「燃えない織物」といっていました。商品を運んでもうけて旅費にしたので、商人の目で貴重なものを見出す才にたけていたかもしれません。

アスベストで作った布は、何と紀元前からエジプトやギリシャで稀少なものとして王侯貴族や神殿で用いられました。

燃えない布は中国では火浣布といわれ、火で洗う布の意味です。火の中に入れると、汚れはすっかりとれて白くなるというのです。

古代エジプトでは、紀元前3000円頃、王の遺体をアスベストでおおった布でつつみ、ミイラを作りました。

紀元前4Cごろにはギリシャ・アテネの神殿でランプの芯や火葬用の布に使われていたことが明らかにされています。

マルコ・ポーロの知人のトルコ人がキリストの肖像を包むためのアスベストの布を織った事実も伝えられています。白はお悔やみを表す色なのでしょうか?

竹取物語のころは誰もこの布を日本では見たことがなく、話だけが伝わったようです。

右大臣安倍のみうしに奉公する小野の房守が王卿という唐人の商人に主人の手紙と皮衣代をわたしますが、唐土にはなく、天竺にならあるかもしれないとこたえています。

中国には紀元前から石綿が存在したのですが、交易品としては時代が下ってからのようです。

火ねずみの皮衣というのは全く架空のものではなく、ある程度存在が認められていたもののようです。

ところで、唐土の商人はもっと高値なら何とか手に入れますといい、安倍のみうしに言い、火ネズミの皮衣を手にいれました。

そしてかぐや姫に贈りました。

かぐや姫は本物なら火にくべても燃えないはずだといい、火中に。

すると、あろうことか、めらめらともえてしまいました。

姫は言うまでもなく結婚をことわりました。

これ以来、あっけなくという言葉は「あへなく」といい「あべなく」(安倍無く)とかけるようになりましたとさ。

どこまでも強欲な商人と、なんでもお金で解決できると思ったお金持ちの真の姿がみえていい教訓になりましたね。

それに比べてかぐや姫は冷静で賢いですね。

竹取物語を書いた人はどんな人かよくわかりませんが、唐土の向こうの天竺にまで視野が広く、当時にすでに物や情報が天竺からきていたことが伺えられます。

それにしても、風のたよりというものは長い年月をへて伝わるのものですね。

紀元前からのものや情報が連綿と伝わっていく経路をたどると面白いですね。

そういえばペストの菌はキルギスから発してシルクロードを経由して世界中に黒死病が広まったという説が最近発表されました。

ちょっとしたことで歴史が変わったかもしれないですね。

東方見聞録を検証するため、イブン・バットゥータの「三大陸周遊記」も読みました。

どちらかでしたが、神に誓って本当のことを書いていますと宣言していたので、比べたら面白いとおもいました。

こちらはモロッコのイスラム教徒がかいていました。

1325年にメッカ巡礼の為、故郷をあとにして旅に出ています。1350年にタンジールに戻り、1351年にグラナダに旅立ちしています。

そして1368年か1377年に亡くなっています。

ざあっとよんでほぼ同じことのように感じましたが、特に印象にのこるのはインドでの寡婦殉死の件です。

ご主人がなくなったら奥さんは火の中に飛び込んで殉死するのです。

これはどちらにも書いてありました。この風習が現代の日本になくてよかったと胸をなでおろしています。

東方見聞録では確か奥さんのおなかの中にいたか生まれて間もない赤ちゃんだった子供がマルコ・ポーロが家に帰ったら大人になっていたという話があります。

それだけ気の遠くなる時間が過ぎたことになるのですね。紀元前のはるか昔から伝えられたこと(石綿について)が今につながっていると思う時、更に天文学的な時間のスパンを感じます。

最後に;奥さんが首を長くして待っているはずなのに、旅先で子供を作ったマルコ・ポーロには許しがたいものを感じます。

寡婦殉死の風習も奥さんが先になくなったら逆のことはないと思います。

インド人の友人に確認したところ、逆はないそうです。

イギリスの支配があるまでこの風習は続いたそうです。

つい最近まであった風習だと聞いて現代にいてよかったとつくづくおもいました。

身分の高い人もそうではない人も適用された風習だそうです。

男性優位の名残だと思いますが友人は、そんな時代だったんでしょうといっていました。

時代は変えていきましょう。

もちろん、どちらも殉死する必要はないですよ。

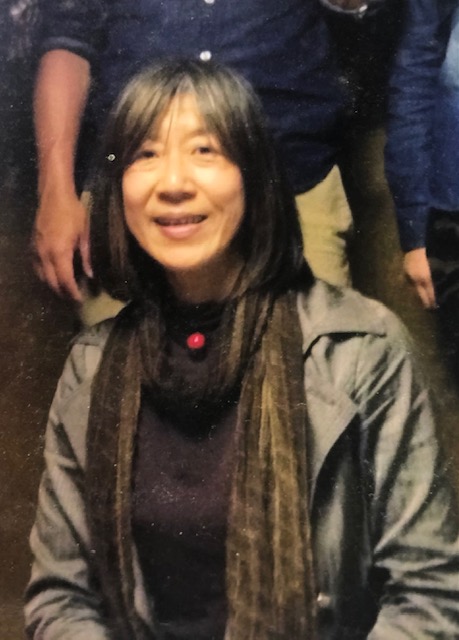

村松商事株式会社 女将の範子です。

村松商事株式会社

https://icitomo.site/hatanomuramatsu-stg.com/

よろしくお願いします。

昔は金沢一ハイカラだった尾張町生まれの尾張町そだちです。

三人姉妹の長女としてうまれ、家も会社も継ぐ宿命に。

自由がいいなあと他を羨ましがっても仕方ないので思い切り空想の世界をワープすること数十年。

家を継がないで高飛びして外国に行きたいと思い、フランス語を必死で学ぶも芽がでず、今日に至る。

少しだけ人助けができたかなとは思います。

国際交流のお手伝いをして皆が平和になりますようにと一貫して昔から思っていました。

きっかけは1964年の東京オリンピックです。

6歳くらいのころオリンピック行きの切符が商店街のくじであたり、母といくことになりました。

初めて行く東京で初めていろんな国の人を見て驚きました。

言葉が通じないけれど世界中の人とお友達になりたい気持ちでいっぱいでした。

言いたいことがいっぱいあるのに言葉がわからないもどかしさをとても強くかんじました。

そして、陸上の黒人の選手が最後に走っているのを観客皆が拍手で送ったのをはっきり覚えていました。

言葉や肌の色などの違いを超えて皆、心は同じだと感動しました。

このことを高校の英語のスピーチコンテストで発表しました。